炎炎夏日,烈日当空,在古代中国,酷热的盛夏都是难耐的关口。南宋淳熙七年(1180),在广东担任常平提举的杨万里遭受了暑热的“攻击”。作为一名江西人,杨万里对南土粤地的气候适应能力多少要比北方同僚好一些,但也受不了夏天的炎热,尤其是被称为“阳极”的夏至前后。于是,年过半百的杨万里拿出了古今通用的中老年消暑秘技——搬把小板凳,找个凉快地方摇蒲扇。可惜广东的夏天免疫了所有“阴凉抵御”,杨万里一边摇蒲扇,一边拎着马扎(胡床)到处找纳凉的去处,却终究无果,又因为夏至的白天格外漫长,摇蒲扇的手都酸痛起来,只好停下歇歇:“我不摇扇子不是因为我待的地方凉快,实在是因为手累了,摇不动啦!(不是清凉罢挥扇,自缘手倦歇些时。)”

夏至,北半球一年中白昼最长的一天,因而被认为是“阳气最甚”的一天。虽然漫长的白昼带来了难耐的暑热,但对古人而言,这额外延长的白昼也是上天赐予的珍贵劳作时光。而在如今,电灯的普及让白昼的重要性逐渐消弭,我们又能从古人的夏至中,找寻到怎样的生存智慧?

关于“夏至”,元代胡炳文的《二十四气论》解释道:“夏至,巳阳极,故曰至;午阴于此生,亦曰至。”因此“夏至”的“至”有两层内涵:既指阳气发展到极盛,是“至极”的“至”,也指阴气的悄然到来,是“至此”的“至”。由于地球自转时黄赤交角的存在和公转的永不停歇,一年中昼夜时长便出现了周期性的长短变化,“夏至”即地球靠近远日点的那一天。在没有精确计时工具的古代,古人用自己的方式“捕捉”夏至日的到来:由于夏至日时太阳直射点运行到北回归线附近,北半球的日影会在这一天的正午变得最短。因此,通过测量每天日影的变化情况,古人精准确定了一年中“夏至”的时间;再结合对“冬至”的观测,看似日复一日、永远重复的时间便分出首尾,人们的生活也走入了由“年”划分的轨道。

御制铜镀金半圆地平日晷,清康熙年制。来源/故宫博物院

由于夏至日日影的变化,还发生了一则趣闻。东汉学者应劭在《风俗通义》中记载了一则祖父应郴的故事:应郴担任汲县县令时,在夏至这天,请了手下主簿杜宣来家中吃饭。当时宴饮的房间北墙上挂了一把长弓,由于夏至产生的特殊日影效果,投射在酒杯中的样子就像一条蛇在酒中游动。杜宣十分惊惧恶心,却又碍于是上司的宴请,不敢拒酒扫兴,只好强忍不适将这酒水和“蛇”一起吞进了肚子。当天回家,就觉得肚子疼痛难忍,多方求医问药也不见好转。应郴听闻下属生病,便去探望。他向杜宣问起病因,杜宣终于吞吞吐吐地表示:“那天在府上吃饭时,我好像把一条蛇吞进肚子里了,所以十分害怕。(畏此蛇,虵入腹中)”应郴听闻,觉得十分奇怪,回到府中思考良久,抬头看到挂在墙上的长弓,立即明白了缘由,请人将杜宣载来,又在原来的位置设酒,并告诉杜宣:“你看到的蛇,其实是这把弓的影子。(此壁上弩影耳,非有他怪)”杜宣的心事得到开解,病立刻好了。这就是后世常说的“杯弓蛇影”的故事。由此看来,杜宣生病的时间似乎不长,否则距离夏至太远,即便重新设座倒酒,恐怕也不能正好让弓影投映到杯中了。

这种太阳直射点的变化,带来的不仅是昼长夜短和日影变化,更多的还是太阳辐射的增强。丰沛的热量既促进了动植物的生长,也带来不可忽视的隐患。《后汉书》中就记载,为了保佑作物在夏日生长良好、无病无灾(日夏至,阴气萌作,恐物不楙),百姓会在这时于屋门上悬挂特定的装饰物。这种装饰物还会随着朝代更迭变化。比如夏朝崇尚金德,就会在门上悬挂芦苇绳(夏后氏金行,作苇茭),商朝崇尚水德,则会悬挂螺形的装饰(殷人水德,以螺首),周朝尊奉木德,悬挂的就是桃木装饰。这种做法延续到汉代,逐渐固定在五月初五,这也是端午节悬挂艾草、红绳等物习俗的由来。

在保佑万物生长、草木丰茂的同时,古人也注意到,天气炎热加上草木滋生,会带来严重的火灾隐患。因此,古人也规定,从夏至开始,禁止燃烧大火,如冶炼、烧炭等需要燃火的工作,也被一并禁止,直到立秋才允许重新开工(日夏至,禁举大火,止炭鼓铸,消石冶皆絶止。至立秋,如故事)。可见至晚到汉代,古人便已经有了充足的暑日防火意识。

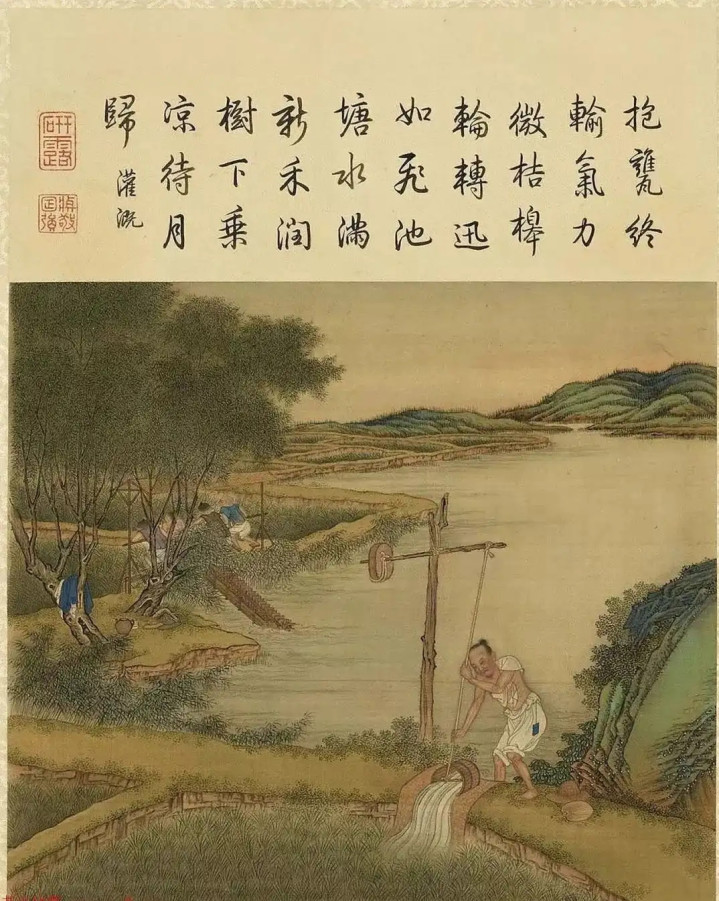

虽然夏至的白昼为一年中最长,可对古人来说,这时间似乎也不够用。夏至前后,农作物进入快速生长的关键期,这也意味着农事工作的繁重,尤其是旱涝问题。夏至前后,气温急剧上升,水汽蒸发增强;农作物生长旺盛,需水量又很大,很容易出现旱灾。宋人叶适的《祷雨题张王庙》中,便道:“夏至老秧含寸荑,平田回回不敢犁;群农无计相聚泣,欲将泪点和干泥。”这一年春季雨水稀少,土地干裂板结,直到夏天也只长出了一点幼嫩的弱苗。面对这样的土地状况,农民不敢犁地,却也无计可施,只能相聚哭泣,好像企望这点眼泪能湿润土地一般。

(清)陈枚《耕织图》之灌溉。来源/台北故宫博物院

夏季不下雨,土地板结,自春季以来的辛苦只能付诸东流;若是下雨太多,同样会成大问题。由于热力环流造成的季风变化,对我国大部分地区来说,夏季也是雨量激增的时候。如果不加以控制,就会形成严重的水灾。元代诗人方回的《苦雨诗》,其中景象便与叶适完全相反:“泥污后土逾月余,四月雨至五月初。七日七夜复不止,钱王旧城市无米。”这年夏天,大雨从四月一直下到五月,只在夏至日后略晴了三天,之后又是连日大雨。受天气影响,城市中的米价飞涨,从初六日的十二券飞升到十二日的二十券,接近翻倍,却是有价无市。城外的盗贼也在蠢蠢欲动,随时准备趁火打劫。这种异常的市场变化和社会恐慌,更多是出于天气变化而形成的对粮价的过高预期。但倘若水灾果真形成,这种恐慌会立即变成盗贼蜂起、饥民遍地的现实,同样不容忽视。

雨水从房檐滴落。摄/bubbers,来源/图虫创意

因此,尽管夏至白昼足够长,古人犹嫌不足;稍有不慎,就会落得个“叫天天不应叫地地不灵”的下场。别看杨万里只是到处找地方纳凉,他也很关心天候是否正常。同样是写在夏至时节,四十岁时的杨万里诗里便满是对风调雨顺的庆幸:

清酣暑雨不缘求,犹似梅黄麦欲秋。

去岁如今禾半死,吾曹遍祷汗交流。

诗文中的杨万里是个极其懂得发掘生活情趣的人。其创制的“诚斋体”,讲求将情感尽量寄托于俗事,却又避免使用生僻的字句,因此读来虽平实朴素,却别有一种意趣。从过往经历看,杨万里这些年的夏至过得实在“焦头烂额”。他在零陵县丞任上时,便遇到了一次比较严重的旱灾;零陵县丞任满回乡后,同样遇到了旱情,以至“买田三岁两无秋”。到了乾道二年(1166),这纠缠已久的旱情终于退去,迎来了一个雨水丰沛的夏至。但在杨万里笔下,首先见到的却不是雨势之大、新苗长势之盛,反倒是对往日困境的调侃:“去年这时候禾苗都快死光了,我们忙着到处拜神,那叫一个汗流浃背啊!”

夏至日,不仅农人需要忙碌,官员们也有新的工作。古代非常讲究行刑的时间。由于春季是万物生长的季节,不宜杀生,所以要判决案件,都会选在秋冬季进行。不过,若是要将所有案件都积压到年尾,不免影响政务运转。东汉和帝时,便有官员提出,夏至日后已有阴气滋生,可以断决一些比较小的案件了(以为夏至则微阴起,靡草死,可以决小事)。这一建议被和帝采纳,并诏令各郡国。到安帝在位时,时任司徒的鲁恭便提出,如果从夏日就开始处理案件,地方官会从春日就开始抓人拷问,严重影响农业生产,希望将这一诏令废除。彼时安帝年幼,邓太后主政,接到鲁恭的上疏后,组织大臣一起讨论。大臣们纷纷认为应当恢复以往冬日断案的制度,邓太后便做主,废除了自夏至起断决小案的规定。

当然,除了工作之外,古人也会利用夏至的长昼,进行一些娱乐活动。白居易选择在夏至大快朵颐。在给友人刘禹锡的诗中,白居易回忆起十三年前两人在苏州时吃到的夏至筵席:嫩竹筒装着的粽子清香扑鼻,炙烤鹅肉酥脆鲜美,临水楼台上多是管弦之声,家家户户都摆有醇香美酒(粽香筒竹嫩,炙脆子鹅鲜。水国多台榭,吴风尚管弦)。

这种举办在夏至日的盛大聚会,更多是主人家的私人选择,并不能算是一种普遍的习俗。不过在夏至日,也有其独特美食。在民间,一直有“冬至饺子夏至面”的说法;有关夏至日后的昼夜消长,也有“吃了夏至面,一日短一线”的俗语。清乾隆年间的《帝京岁时纪胜》便载“京师于是日家家俱食冷淘面,即俗说过水面是也”,也就是当时京城中的人会在夏至这一日吃凉面,蔚已成风。除了面条,古人在夏至还有更精致的消遣美食——荔枝。炎炎夏日中,只需一盘用冰镇着的火红荔枝,便是视觉与味觉的双重盛宴。明代的邓云霄便感叹:“何物能消暑?盘中绛雪甜。”

荔枝。摄/PAOPAOANFANG,来源/图虫创意

在夏至格外忙碌的杨万里,则选择与友人相伴出游。一年夏至,已近晚年的杨万里与沿溪水边一边乘凉,一边观赏山色,甚是畅快,一度埋怨夜晚为何要来催促:“夕凉恰恰好溪行,暮色催人底急生?”

我们之所以能对杨万里的夏至活动了如指掌,得益于其把诗歌当日记写的习惯。在杨万里79年的人生中,一共留下了两万余首诗歌,且由于重视对心境与环境的细微把握,读来全无索然之意。虽然于官场无甚留恋,一生中赏识者也或失意、或先逝,他却始终对生活有着蓬勃的热爱和生命力,恰似一场漫长的夏至白昼。他无意在官场的烈日下追逐灼目的功名,却将生命的笔触细腻地铺展在每一个平凡的光影瞬间——田间农夫的汗滴、摇扇避暑的倦意、溪边暮色的微凉,乃至一场久旱逢甘霖后的自我调侃。两万余首诗歌,便是他倾注于这漫长“白昼”的心血结晶,如同农人珍视每一寸延长的日光用以精耕细作。也正是这份对“当下”近乎固执的珍视与玩味,使他在语文课本中留下了脍炙人口的“小荷才露尖尖角”“接天莲叶无穷碧”“儿童急走追黄蝶”“梅子留酸软齿牙”,这些点点滴滴的生活闲趣,使他在看似悠长实则易逝的岁月长河里,锚定生命丰盈的坐标。

无论忙于农事,还是出游纳凉、品尝美食,面对这个珍贵的白昼,古人总有精心雕琢、将其过出滋味的办法。在有限的日照中,古人以汗水丈量土地,以心神体味节序,将“长”转化为“深”。那份对光明的极致珍重,源于生存的必然,亦成就了生命与天时深刻共鸣的韵律。而今,当电灯轻易撕破黑夜的帷幕,将时间延展为触手可及的“无限”,我们似乎挣脱了自然的桎梏,是否还能寻回那份对每一刻“当下”的敏锐感知?在这个夏至日的光影中,自有我们自己的解答。